Richard Gonzales – 17/11/2025

A lo largo de la historia, las diferentes especies humanas han mantenido una movilidad constante. El desplazamiento es una característica fundamental del Homo sapiens, motivado por razones climáticas, la búsqueda de alimentos o los conflictos entre grupos humanos, procesos que han impulsado esta dinámica desde tiempos remotos.

Desde nuestro origen común en África —según la evidencia científica— nos expandimos por todo el planeta, construyendo las culturas, sociedades e identidades que conforman la civilización actual. Por esta razón, es falaz hablar de pueblos “originales” o “puros”: ningún grupo humano es originario de un territorio en sentido absoluto, pues todos somos resultado de largos procesos migratorios.

Hace aproximadamente 300 000 años, nuestros antepasados africanos iniciaron desplazamientos hacia Asia, Europa, América y Australia. Aunque el surgimiento de la agricultura generó asentamientos sedentarios, la falta de fertilidad de algunos suelos, su desgaste por el uso intensivo o el crecimiento demográfico provocaron nuevas migraciones en busca de mejores tierras, recursos y agua. Estos desplazamientos, a su vez, dieron lugar a civilizaciones con características propias y con trayectorias históricas particulares.

Desde las primeras civilizaciones organizadas en imperios —Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, entre otras— las expansiones territoriales impulsaron migraciones producto de invasiones, guerras y desplazamientos forzados. Con ello llegaron también mezclas de pueblos, costumbres y técnicas. Nada de lo que hoy consideramos “propio” de una cultura tiene un origen único: tanto las prácticas agrícolas como los conocimientos científicos son el resultado de múltiples fusiones históricas y de una síntesis permanente entre civilizaciones.

Los factores que explican la migración son múltiples. En la modernidad, los procesos económicos, políticos y sociales han intensificado este fenómeno. La globalización, el desarrollo capitalista, los avances tecnológicos y las variaciones climáticas han incrementado la movilidad humana. A ello se suma la lucha de clases, que genera desplazamientos por motivos económicos, políticos, sociales y educativos.

La migración, por tanto, es una constante de la humanidad. Criminalizarla contradice la esencia misma del ser humano y vulnera la libertad fundamental de buscar mejores condiciones de vida. Además, la migración enriquece las sociedades cultural, social, científica y económicamente.

La pregunta central es: ¿cómo explicar, en el capitalismo imperialista, la estigmatización y criminalización de la migración? La expansión del capital y la búsqueda constante de productividad generan una demanda estructural de mano de obra desregulada y barata. De ahí que los Estados capitalistas e imperialistas abran periodos de migración para captar fuerza laboral explotable, con derechos restringidos y sometida a condiciones de extrema vulnerabilidad.

Los factores económicos, militares (déficit de tropas), demográficos (baja tasa de reemplazo poblacional) y del modelo neoliberal —basado en una división internacional del trabajo que relega a ciertos países a la extracción de materias primas— explican por qué el sistema necesita migrantes, pero a la vez los rechaza cuando dejan de ser útiles. El “modelo de estabilidad” del capitalismo imperialista implica la expulsión de fuerza de trabajo, un fenómeno que se agudiza en el contexto de la IV Revolución Industrial.

La migración hacia Norteamérica en el siglo XX ejemplifica este proceso. La expansión capitalista exigía fuerza laboral para los ferrocarriles, la industria manufacturera, las maquilas fronterizas instaladas desde los años sesenta y otros sectores. La búsqueda de plusvalía impulsó la subcontratación y la sobreexplotación de trabajadores migrantes, quienes constituyeron una fuerza clave en la acumulación capitalista.

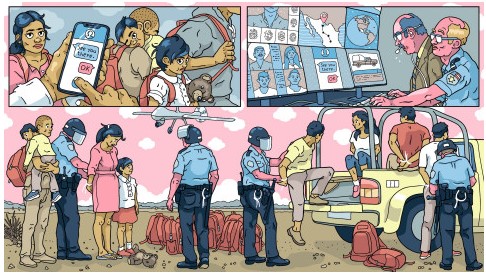

Hoy, tras décadas de desindustrialización, Estados Unidos considera “excedente” esa mano de obra que durante años explotó intensamente. A pesar de sus esfuerzos por reindustrializarse, la economía no absorbe a toda la fuerza laboral, por lo que los migrantes son expulsados, perseguidos, encarcelados, separados de sus familias y despojados de sus bienes. El “trato humano” del sistema imperialista se revela como una lógica profundamente utilitarista y cruel.

Europa reproduce dinámicas similares: criminaliza a migrantes, los instrumentaliza políticamente o los usa como chivos expiatorios en momentos de crisis económicas, alimentando discursos racistas y xenófobos que fortalecen a la ultraderecha fascista.

Sobre legalidad y criminalidad

Ningún ser humano es ilegal. El planeta no es propiedad del capital; es resultado de procesos naturales de millones de años. Sin embargo, la propiedad privada de los medios de producción convirtió el espacio común en bienes privativos de unos pocos. La clase obrera lucha por devolver esos espacios a la humanidad, sin divisiones ni clases.

La criminalidad, por su parte, tiene raíces económicas: surge de las relaciones sociales que estructuran este sistema. El capitalismo expulsa fuerza de trabajo y, a la vez, concentra la riqueza generada por ella. La historia del sistema está marcada por redes criminales, explotación esclava o formas modernas de esclavitud asalariada. Incluso el narcotráfico ha sido utilizado para intervenir territorios y desestabilizar países, provocando migración forzada.

En periodos de auge económico, el sistema necesita mano de obra; en tiempos de crisis, la expulsa y demoniza mediante narrativas racistas y xenófobas —como las asociadas al movimiento MAGA en Estados Unidos—. Lo mismo ocurrió durante el desplazamiento masivo del campo a la ciudad.

La clase obrera consciente reconoce el origen estructural de estos dramas humanos. Aunque la historia avance entre contradicciones, serán los pueblos quienes transformen estas relaciones sociales y recuperen las bases de una verdadera humanización, pese a los costos que ello implique.